200만 년 전 아프리카에서 호모 속이 등장할 때, 빙하 건조기 때문에 밀림이 없어지고 초원이 생겨났다. 이 초원이 그 유명한 사바나 초원이다. 공간이 트이고 지상에서 생활하는 조그만 원숭이가 사방으로 퍼지면서 초기 인류는 먹이 경쟁에서 밀려났다. 더 이상 나무의 과일과 열매를 따먹을 수 없게 된 인류는 새로운 먹이를 찾는 법을 알아냈다. 바로 사냥이다.

사냥을 위해선 협력이 필수적이다. 약 40만 년 전쯤 호모 하이델 베르겐시스(네안데르탈인과 현대 인류의 공통 조상이다.)가 협동을 통해 자기보다 큰 사냥감을 사냥하기 시작했다. 가장 큰 성공을 거둔 이들은 꾸준하고 체계적인 협동 사냥과 전리품을 공정하게 나누는 집단이었다. 침팬지는 사냥을 위해 일시적으로 협력하지만 잡은 사냥감을 나누지 않는다. 인간만이 사냥감을 기여의 정도에 따라 나눈다. 이렇게 협력을 하는 초기 조상 개체군들이 살아남았고, 이들은 개인보단 공동체 속에서 살아가고 생각하는 법을 배우게 되었다. 21세기 우리는 집단에 속하지 않고도 살아갈 순 있지만(조금은 외롭겠지만) 우리의 조상들은 집단에서 추방된다는 것은 곧 죽음을 의미했다. 그만큼 중요했기 때문에 인간의 많은 심리적 메커니즘이 집단에서 살아가는데 최적화되어있다. 종교, 전쟁, 도덕, 전통, 언어, 거의 것들이 사실은 우리 조상들로부터 물려받은 것들로 만들어낸 산물이다.

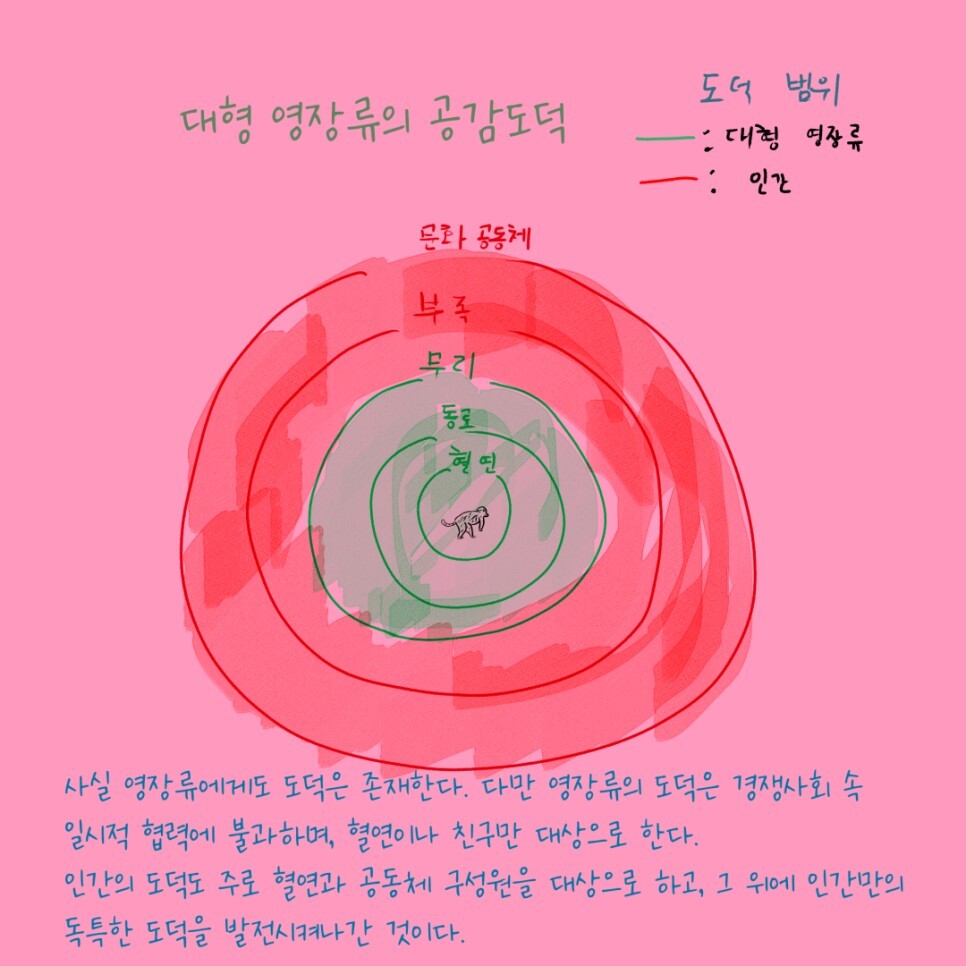

저자 마이클 토마셀로는 저서 <도덕의 기원>을 통해 인간의 도덕이 어떻게 기원되었는지 추적한다. 영장류학자인 토마셀로는 대형 영장류인 침팬지와 보노보 또한 나름의 도덕을 가지고 있는 것을 밝혀냈다. 침팬지들도 가족과 친족을 돕고 공감을 한다는 연구결과도 발표되었다. 하지만 인간과 다르게 대형 영장류는 공동체에 속하기 위해 목을 매는 인간과 달리 개인 플레이어들이다. 그들의 주 먹이는 과일과 열매이기 때문에 협동을 통하지 않고도 혼자서 잘 살아갈 수 있다. 침팬지는 사냥을 위해 협동을 하지만, 사냥이 끝나면 사냥감을 나눠먹지 않고 독차지하기 위해 애쓴다. 또한 인간처럼 도덕적으로 잘 보이려고 애쓰지도 않는다. 도덕은 인간 고유의 것이다.

사냥을 위해서 협력은 필수적이다. 여기서 한 가지 중요한 문제가 발생하는데, 협력하는 척하면서 뺀질거리는 무임승차자가 있다는 것이다. 이들 상대로 열심히 협동을 해봤자 이용만 당할 뿐이다. 그래서 협력 파트너를 신중히 고르는 심리 기제와 함께, 무임승차자로 보이지 않으려는 심리 기제도 함께 진화했다. 가장 좋은 방법은 겉으로 협력하는 척을 하기보다 실제로 협력 공동체에 헌신하는 마음을 진화시키는 것이다. 그래서 인류만의 죄의식, 책임감, 공동체에 헌신하는 마음 등이 함께 진화했다. 또 사냥을 위해 큰 기여와 노력을 했음에도 뒷다리 하나라도 분배받지 못한다면, 오늘 하루도 굶어야 할 것이다. 그래서 기여도와 노력에 따라 정당한 분배를 요구하는 심리 메커니즘도 생겨났다. 바로 정의와 공정성 감각이다.

인구 규모가 커지면서, 혈연과 친족으로 구성된 부족 구성원들이 지나치게 커지기 시작했다. 같은 부족 구성원 얼굴도 모를 만큼 집단의 규모가 커지자, 한 가지 문제가 생기기 시작했다. 같은 부족 구성원인지, 적대 부족 사람인지 알아보기가 힘들어졌다. 우리 조상들에게 잠깐의 착오는 곧 죽음을 의미했다. 그래서 한 가지 방식은, 같은 구성원만 알아볼 수 있는 표식과 약속을 정하는 것이다. 특이한 옷을 입는다거나 얼굴에 무늬를 칠하거나 제스처와 상징 같은 것들로 서로를 알아보기 시작했다. 이러한 행동은 의례, 관습, 규범, 전통과 신화로 발전하기 시작하며 하나의 정체성을 만들어나갔다. 대형 영장류와는 완전히 차별화되는, 진정한 사회적 인간이 탄생한 것이다.

의례와 신화, 전통 등은 국가가 생기면서 제도, 종교, 문화로 발전하며 특정 집단의 고유 정체성을 발전시켰다. 종교는 국가의 통치와 권력을 정당화하는데 이용되며 사회를 안정시키고 공동체의 구심점이 되어주었다. 제도와 법은 개인 간 갈등을 효과적으로 조정하고 예방하는 데 효과적이었다. 문화는 일상과 사회의 구심점을 구성하는 중요한 역할을 담당했다. 이렇듯 지금까지도 우리는 집단에 속하고 인정받기 위해 최선을 다하고 있다. 이 모든 것들을 우리는 도덕이라 부를 수 있는 것이다.

도덕은 개인 안에 있는 집단적 본능이다.

프리드리히 니체

'5분 교양 > 인문' 카테고리의 다른 글

| 행복은 어디에서 오는가? 에피쿠로스 학파vs스토아학파의 철학적 논쟁 (0) | 2022.08.04 |

|---|---|

| 본질이란 무엇인가? 플라톤vs아리스토텔레스의 철학 차이점 (0) | 2022.08.02 |

| 생각을 넓혀주는 독서법, 책 제대로 읽기 (0) | 2022.07.26 |

| 글쓰기 차별화 전략 2. 단락의 유형 및 종류 이해하기 (0) | 2022.07.21 |

| 글쓰기 차별화 전략 1. 단락의 중요성 이해하기 (0) | 2022.07.20 |

댓글